株式会社テトラSponsored by オートデスク株式会社

株式会社テトラ

代表 / ディレクター

谷口 充大

1984年愛知県稲沢市生まれ。2007年8月に株式会社テトラを設立。プロデューサー兼ディレクターとしてCGを使用した映像制作のみならず、ゲームやアプリ、モーションキャプチャー等の最新技術を利用した新しいコンテンツやエンターテイメントを提案している。

代表作は「彼岸島デラックス」VFXスーパーバイザー、「彼岸島X」製作総指揮等、また、雑誌「CGWORLD」ではインタビュー から技術的TIPSまでライターとしても活躍中。

映像制作事業から、ゲーム制作事業へ

TETRA社は、もともとゲーム開発を行っている会社ではない、ということですが……。Unityを使用してゲームを開発されたのはいつ頃からでしょうか。

谷口

もともとは映像制作の会社、CG映像プロダクションとして2007年に設立しました。基本的には映像がメインで、これまではプリレンダーの映像制作はしてきました。これまでもスマホ向けのアプリはUnityを使用していくつか発表していまして、本格的に使い始めたのはここ1年~2年という感じですね。

基本的にはアプリを自社で作るというのが前提にあって。もちろん、受注も見込んではいましたが、まずは自分たちでやれるようになっていきたいというのがありました。あとは、ただゲームを作るだけではなくて、イベントのシミュレーションの案件にも使ったり、インタラクティブ用のイベントの映像用に使ったり、映像ツールとしてのUnityに可能性を感じていまして。そこの流れでさらに深いところで、スマホゲームとしても使っていこうと。

すでに、社内にUnityを触っている人がいたのでしょうか?

谷口

基本的には全部自社で勉強して、ゼロからベースで手さぐりという状態だったので……弊社にはプログラマーのチームもあるので、そちらと連携しながら可能性を探っていったという感じです。

ゲームアプリとして、本格的に出すのがついこの間発表した『夢幻のラビリズ』が初に近いですね。いままでに出ているタイトルは自社パブリッシングで、『夢幻のラビリズ』に関してはパブリッシングはUniteで同じく登壇されるアクセルさんとの共同開発という形でやらせてもらっています。

Unite 2017 Tokyoでは、映像制作会社ならではの知見を共有したい

今回、初の参加となるUnite 2017 Tokyoでは、どのようなことを講演される予定ですか?

谷口 基本的には映像制作会社がUnityを使うことで、僕たちならではの可能性を探ったというところ。あとは映像制作会社が自分たちで、本格的なソーシャルゲームを作ったときの問題点や、逆に僕たちだからこそやっているアプロ―チというのも、ゲームの関係者にお伝えできるといいかなと思っています。

いままでの映像制作業務のノウハウがゲーム作りに生かされている。

谷口 そうです。映像制作のワークフローをゲーム制作に使えるところですね。AutodeskさんのSHOTGUNの使い方とか、そういうところになります。あとは、クオリティ的なところもそうですね。映像制作会社としてやってきたからこそ、出せるクオリティを何か提示できればなと思いますね。

いまこれが開発中のゲームのキャラクターなんですけど、セルシェーダーを使用してアプリを開発しています。基本的にはMayaで全部開発しています。弊社のスタッフはMayaも3ds Maxも両方使えまして、そこにUnityを乗っけちゃったんですよ。だから、全員Mayaと3ds MaxとUnityが使えるっていう。

それはもともとそういうスキルを持った方がいらっしゃったんですか?

谷口

Mayaを使うようになってからは3年~4年くらいですね。もともと3ds Maxで数年やっていて、Mayaを追加し、Unityを使用する準備っていう感じでどんどんソフトを増やしていったって感じですね。

これはUnityで作っているもので、いままで出ているようなゲームの中でもかなりクオリティを出せている方かなと思っています。そしてやはり、クオリティとしてOKを出せるラインというのを映像屋としてかなりシビアに見ていますので、そういったところが、このゲーム自体のウリにはなっている。

ゲーム制作と映像制作の違いとして、大きなものはどこにありましたか?

谷口 ゲーム開発をどうチェックするか、チェック体制の部分が特に考え方が違う部分でして。たぶん、現場の方とかは、よく3Dデータで確認していることが多いと思うんですけど、基本的に弊社の場合は3Dのまま確認をせず、全部キャプチャーを取って、動画ベースで確認しています。

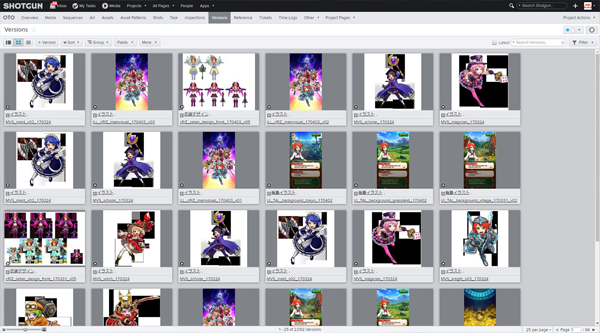

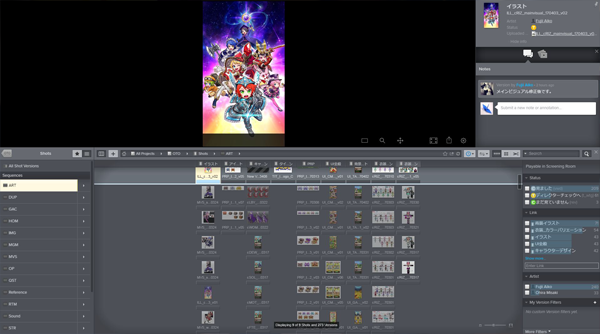

例えば、これが先ほどの『夢幻のラビリズ』を開発している風景です。僕が今回のプロジェクトに関しては完全にアートディレクションをすべてやっていまして、キャラクターのデザイン、UIのデザインであったりとかも、こんな感じで必ず画面キャプチャーを用意しています。これによって、チェックしやすい環境ができていくので、クオリティとチェックバックのスピードを、全部行えるようにすると。

ちなみに、完全にこれは僕の見積もりが間違っていたんですが……このゲームは企画も全部僕一人でやっているんですね。普通のこの規模のゲームだとプランナーが4人から5人必要らしいんですけど、それを知らずに全部僕がやることにしちゃったので、チェックの量がすごく膨大になっちゃいまして……。それをどれだけスピーディーに僕一人で行えるか、それが問題になっていたんですね。

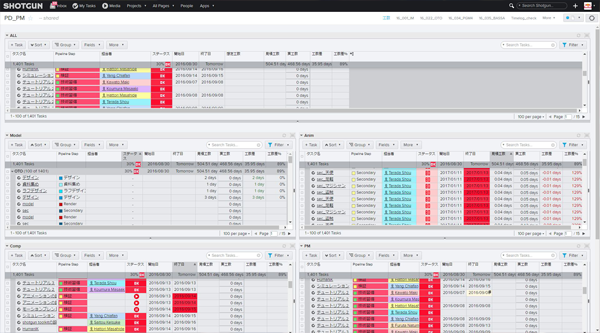

そこで、SHOTGUNを使うことによって、かなり効率よくチェックを行えたかな、と。ファイルを開く速度だったり、チェックバックを書いて、対応してもらうスピードだったりですね。ゲーム会社さんで、本来映像用として開発されたSHOTGUNをゲーム開発用途としてチェックバックの対応の仕組みを構築できているところは多くないかなと思います。

本来であれば各カットをチェックするとか、モデルのチェックをする、というのがありますが、ゲームに特化はしていないので、3Dでデータを見るということはできないんです。ただ、3Dで確認できなくてもそれに近い状態でチェックバックをできる仕組みっていうのを完全に社内で構築しました。

SHOTGUNを映像制作用のツールとして使いこなしていたからこそ、ゲーム制作でもうまく使用できている、ということですね。

谷口完全に映像ベースでチェックバックを行うっていうノウハウを完全に意識付けできたのが大きいかなと思うんです。あとは仕様レベルが洗練されてきたことによって、ひとつずつの作業状況だったり、工数管理も全ステータスが常に出ているようにしているんですね。だから、どれが延長しているだとか、どれがギリギリで進められているかというのを一覧できるようになっています。

このプロジェクト全体に関わっている方は全員でどのくらいでしょうか?

谷口フルのときで25~6人くらい。その全員がSHOTGUNを使用して進捗を管理していました。

基本的には僕に見せたいものをみんながどんどん突っ込んでいって、僕はもう更新ボタンを押して、増えたやつを見終わったら返す。そうすると、皆の画面にその情報が流れるようになっているという感じですね。

あとは、SHOTGUNのツールとしてMayaツールキットというものがありまして、それを使うことでMaya上からしかるべきファイルを探してあげて、開いてあげる、各担当が必要なファイルを開いてあげて、かつ保存というのも手軽に行える仕組みっていうのも使用してあります。なので、ファイルをエクスプローラー経由で起動したりっていうのは一切必要ないような仕組みを構築しています。

こんな感じで、各バージョンを縦に時系列でチェックできるんです。

Unite 2017 Tokyoではこのあたりの苦労と解決についてのお話が聞けるわけですね。

谷口

基本的には、『夢幻のラビリズ』の開発に当たって起こっている問題というのをメインでお話しできたらと思っています。いま、社内でも「どんな問題があったのか」、「どういうところで苦労したか」というのをまとめている最中ですが……一本のゲームを急に映像の会社が制作するときに起こった問題、その解決法。もうひとつは、先ほどの話でいうと、見た目、ルックの話でいうセルシェーダーを使用するときでどこまでクオリティが出せるのかっていうのを探っていったっていうところだったりですね。

今回、Unite 2017 Tokyoでは、共同開発を行ったアクセルさんの講演もありますので、そちらと併せて聴講していただくとより理解が深まるのではないかと。

Unityとモーションキャプチャーを利用した新たなシステムの発表

谷口

それから、完全に別のプロジェクトなんですけど、もう一個やっている動きとして……リアルタイムでモーションキャプチャーの動きを完全にライブキャプチャーできる、人の動き、表情、身体、指、顔、すべてが同時にくる、モーションキャプチャーシステムをいま開発しています。

基本的にはハードウェアとの組み合わせではあるんですけど、それをUnity上で統合して、TV番組みたいなものを作れる仕組み、ゆくゆくはVRとかの環境でも使えるような仕組みを作っていきたいと思っています。

最後に、Unite 2017 Tokyoに来場される方へのメッセージをお願いします。

谷口 映像制作会社が作るゲームのクオリティをぜひ参考にしてほしい、というのが1点。これから大きなプロジェクトが目の前に来て、3Dでやらなきゃいけない案件が来た人にぜひ聴いてもらいたいですね。それから、モーションキャプチャーを使用したワークフローづくり、サービスコンテンツづくりに興味がある人にぜひお越しいただきたいです。